むかむかする。

いらいらする。

目の前にサンドバッグがあったら、思いっきり殴りつけてやりたい。

佳織は小学五年生、十一歳になったばかりだ。スポーツは苦手で。ボクシングなんてもちろんやったことはない。したいと望んだこともない。

でも、今、この苛立ち、この怒りをぶつける何かが欲しかった。

むかむかする。

いらいらする。

ママなんか、大嫌いだ。

小さな児童公園の一隅で、佳織はこぶしを握り前に突き出した。頭上には銀杏の大樹が枝を広げている。黄葉が始まったばかりの葉が一枚、くるくる回りながら落ちてきた。

とっさにこぶしを開く。広げた佳織の手のひらに、縁だけ黄色く変わった一葉がのった。微かに青い匂いがする。

ため息が出た。

母の佐代子とケンカしてしまった。

ママが悪いんだ。ママがあたしのこと、わかってくれないから……。

今日、佳織は失敗を一つした。弟の徹也がお腹が空いたと言うのでカレーを作ってやろうとしたのだ。カレーなら何度も作ったことがあるし、夕食にもなる。母が喜ぶだろうと思った。母を喜ばせたかった。

三年前に父が亡くなってから、母が仕事や家事にどれほど頑張ってきたか、よくわかっている。だから、佳織も頑張っているのだ。掃除も洗濯も四歳年下の徹也の世話もできる限りやってきた。母の帰りが遅くなる日は淋しくてぐずる徹也を宥めて、一緒に遊んでやった。自分の淋しさや不安を押し殺してきた。それなのに……。カレーを焦がしてしまった。テレビのお笑い番組に夢中になって、鍋のことを忘れてしまったのだ。

「お姉ちゃん!」

徹也の悲鳴に我に返ったとき、鍋からは白い煙が上がっていた。慌ててコンロの火を消したけれど、煙と焦げた臭いがキッチンに濃く漂い、佳織も徹也も咳き込んでいた。

帰宅した母は眉を顰め、佳織を詰った。

「佳織、どういうつもり。ママ、疲れてるのよ。なのに余計な仕事を増やさないで。ほんとにもう、駄目ねえ」。文句を言いながら鍋を洗う母に素直に謝ることができなかった。「ごめんなさい」の一言が、どうしても出てこなかった。

あたし、頑張ってるのに。いろんなこと我慢して頑張ってるのに。

「ママ、お腹空いた」

徹也が母に甘えている。「ちょっと待ってね。もうちょっとだけ、ね」。

「うん」。「そう徹也はいい子ね」。母が徹也に微笑みかける。佳織には怒ったのに、「駄目ねえ」と言ったのに。

ママは何にもわかってくれない。ママはあたしのこと、嫌いなんだ。駄目な子だって思ってるんだ。

「あーぁ、このお鍋、もう使えないじゃないの。佳織ったら……」

今まで我慢してきたことが、抑えてきた気持ちが爆発する。耳の奥でボンッと音が響いた。本当に聞こえた。「ママの馬鹿!」。叫んでいた。叫んで、玄関から飛び出した。

走って、走って、気がついたら、公園に一人で立っていた。

景色が滲んでいるのは、泣いているからだろう。目の奥が熱くて、ほろほろと涙が零れてしまう。

どうして、わかってくれないんだろう。この淋しさを、この頑張りをわかってくれないんだろう。

愛されていないのかもしれない。

「あの……すみません」

もう一度、唇を噛んだとき、背後から声を掛けられた。

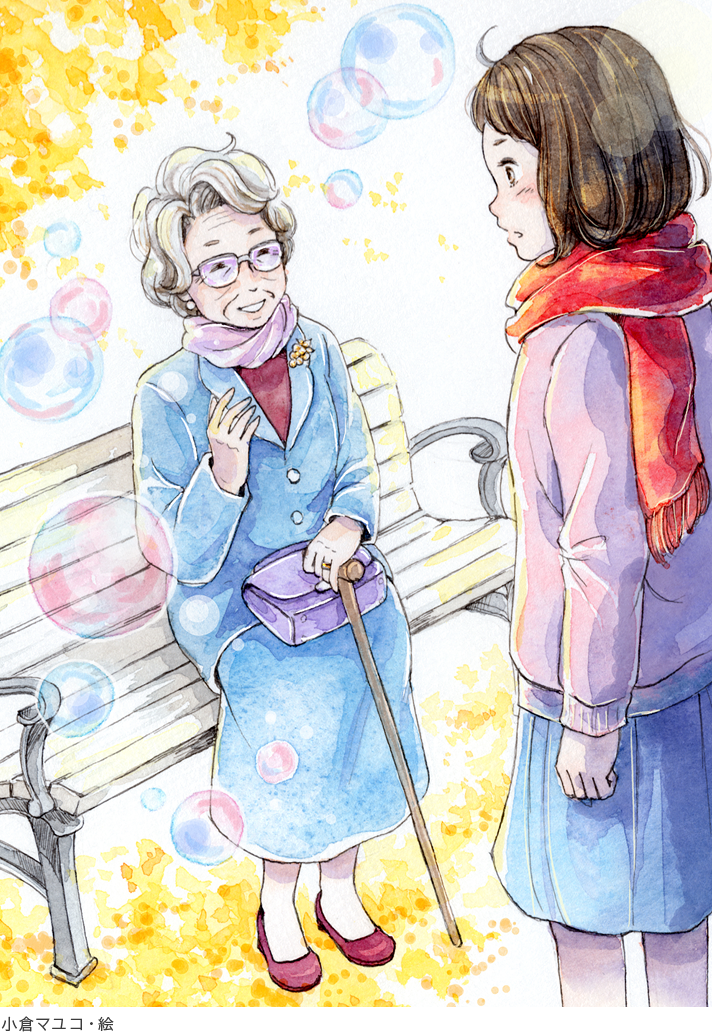

振り向くと、水色のスーツを着て、薄紫の眼鏡をかけた老女が立っていた。豊かな白髪が、スーツにも眼鏡にもよく映えている。襟に葡萄を模した金色のブローチが飾られている。すてきだなと、一瞬思った。

「突然、声を掛けたりしてごめんなさいね。あの、この辺りにベンチはないかしら」

数メートル先に白いペンキ塗りのベンチがあった。

「わたし、目が悪くて周りがあまり見えないの。近くにあるなら教えてもらえます? 一休みしたいんです」

「あ、はい。こっちです」

手を取り、ベンチに案内する。腰掛けようとして、老女がよろめいた。

とっさに手を出し、支える。

「ありがとう。やっぱり、あなた優しいおじょうさんね」

「え? やっぱりって……」

「ほほ、わたしね目は悪いけど、その分鼻が利くのよ。あなたの近くに来た時、とっても優しい香りがしたの。あれは、石鹸の香りね」

佳織は生まれたときから肌が弱く、ちょっとしたことでかぶれたり、爛れたりした。今でも肌に直接使う物はとても気を配っている。朝夜の洗顔も風呂で身体を洗うのも、固形石鹸を使っていた。赤ん坊のころ、皮膚科の医師に薦められてからずっと使い続けているのだ。そういえば、時々、友達から「佳織って名前の通りに、いい香りがするよね」なんて言われる。でも……。

「優しい香りがするから、優しいとは限りません」

自分の刺々しさは自分が一番知っている。特に今は、優しさなんてどこにもない。

「いいえ。こんなすてきな香りをみにつけているのですもの、あなたは優しいですよ。間違いなくね」

老女がゆっくりと微笑んだ。

「あなたは、わたしをここまで案内してくれた。それは優しさでしょ」

「でもあたし、優しくなんか……」

「自分の優しさを忘れているだけ」

老女は眼鏡と同じ色のカバンを開け、小さな箱を取り出した。赤い色をしている。ふっと爽やかな香りが匂った。あっと声をあげていた。

「これ、ずっと使ってます。赤ちゃんのころから、ずっと」

「赤ちゃんの時から? じゃあ、お母さまがあなたのために選んでくださったのね。あ、これ差し上げます。優しさのお礼にね。ありがとう」

老女は立ち上がり、ゆっくりと遠ざかって行った。佳織の手の中に、石鹸の一箱が残される。

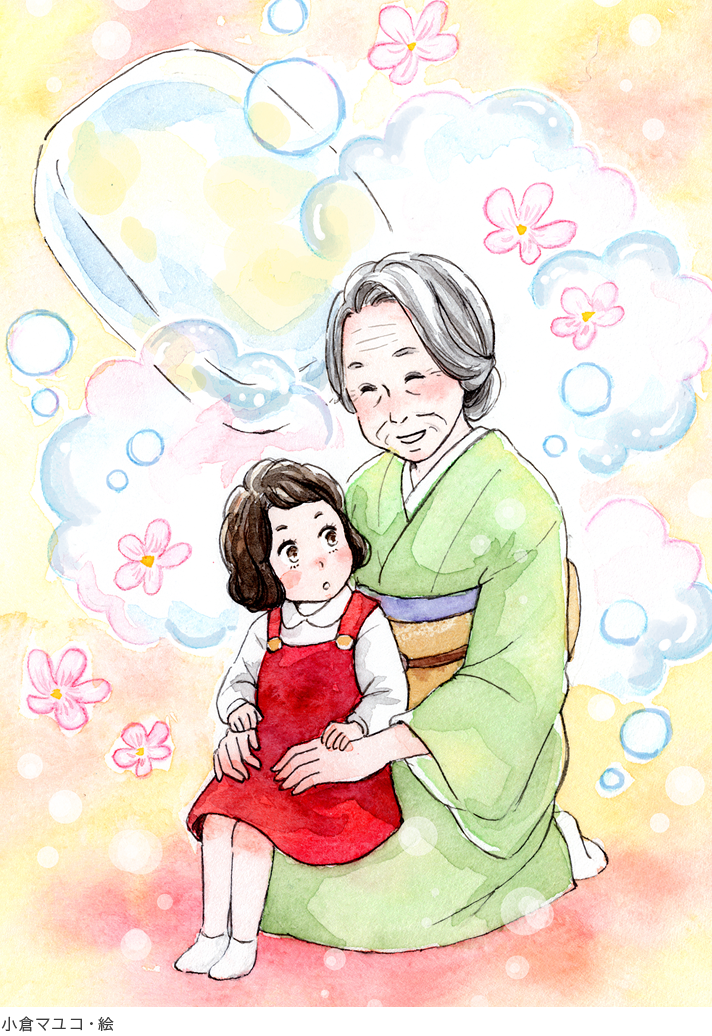

「佳織、この石鹸できれいにしてあげようね。もう痒くも痛くもなくなるからね。よかったね、佳織」

母の声だ。歌うように優しく語り掛けてくる。石鹸の香りに包まれる。

そうだ、あんな優しい時間を母が与えてくれた。優しくて香ばしい記憶が蘇ってくる。忘れていた。でも、覚えていた。心から、ぽろりと棘が抜ける。佳織は顔を上げた。老女が植え込みの向こうに消えていくところだった。

あの人が思い出させてくれた。もしかしたら……。

ふっと過った思いの突拍子なさに、ふっと笑ってしまう。

「佳織」

名前を呼ばれた。

「ママ」。徹也の手を引いて母が駆けてくる。小さな徹也も懸命に走っていた。

「佳織、あの……さっきのこと」

「ママ、あたし、石鹸の神様に会ったんだよ」

「え? 石鹸の神様って?」

赤い箱を差し出して、佳織はゆっくりと笑んで見せた。

リンを叩く。

澄んだ音が響く。薫は手を合わせ、目を閉じた。そのまま、夫の辰彦に語り掛ける。胸の内で、そっと。

あなた、今日ね公園で女の子に出会ったの。石鹸の香りのする、とっても優しい子だったわ。

目を開け、仏壇の遺影を見詰める。目の病を患ってから、めっきり視力がおちたけれど、どういうわけか夫の遺影だけは、くっきりと見定められる。丸顔に丸い鼻、丸い眼鏡。体形も含め、何もかも丸い人だった。心も丸くて、五十年に及ぶ結婚生活の中で、薫は辰彦から怒鳴られたり、なじられた記憶は一度もない。

石鹸工場の工員として働いていた辰彦と知り合ったのは、日本が高度経済成長の夢に浮かれていたころだ。友人の紹介だった。着慣れていないのか、どこか背広姿がちぐはぐな丸顔の青年に薫は最初、さして興味は持てなかった。上へ上へ、さらに高くさらに豊かにと、国中が生き生きと騒がしく動いていた時代にあって、辰彦の佇まいは、あまりに静かで地味に感じられたのだ。当時、薫はデパートの店員としてばりばり働いていたし、人目を引く美貌の持ち主でもあった。言い寄る男はたくさんいて、誰もが都会的で恋の駆け引きにも遊び方にも長けていた。

口下手であか抜けない男など相手にする必要はないわ。

若く美しく、ちょっぴり傲慢だった薫は心の内でそう呟き、友人がおぜん立てした会食の席を早めに切り上げることばかり考えていた。

「すみません。上着を脱がせてもらいます。なんだか暑くて」

会食があらかた終わったとき、辰彦は、そう断ったうえで上着を脱いだ。ふわりと優しい香りがした。薫は思わず息を吸い込んだ。

息を吸い込めば、香りが身体の中に広がっていく。

優しい、そして懐かしい香りだ。

「この香りは……」

「え? あっ……石鹸のものです」

「石鹸……」

そうだ、石鹸だ。石鹸の香りだ。昔、祖母も母も使っていた。

「薫、ほらいい香りだろう。これはね平和の香りなんだよ」

「平和の香りって……おばあちゃん、どういうこと?」

「あのね、戦時中は石鹸なんかどこにもなくてね。やっと手に入れても、香りも泡立ちも悪い粗悪品ばかりで……。でも、戦争が終わって、こうして本物の、すてきな香りの石鹸を買うことができるようになったんだよ。平和だからこそさ。おばあちゃんにとって、この石鹸は平和の形そのものなんだよ」

祖母がそんな話をしてくれたのはいつだったろう。祖母は、「おまえがいつまでも平和の薫る世界に生きられるように、薫って名を付けたの」とも言った。二人の息子を戦争で失った母親でもある祖母は、『平和』という言葉を噛みしめるように口にしたのだ。

「あ、石鹸の香り苦手ですか」

去年亡くなった祖母に心を馳せていた薫の表情をどう誤解したのか、辰彦が心配げに目を細めた。

「石鹸工場で働いているもので、どうしても香りが染み付いてしまうんです。おれ……ぼくは慣れっこになって気にもならないのですが……」

「すてきな香りです」

「え?」

「とっても、すてきな香りだと思います。わたしは大好き」

辰彦の顔が明るくなる。口元が緩み、白い歯がのぞいた。清々とした美しい笑顔だった。

その後、薫は祖母の話をした。石鹸が平和の形そのものなのだと、祖母の言葉を伝えたとき、辰彦は少しだけ身震いをした。そして、押し殺した声で、「嬉しいです」と答えた。

「嬉しいです。そんな風に思ってくれる人がいるなんて、本当に嬉しいです。石鹸は人を殺したり、傷つけたりする道具には決してなりません。大仰に聞こえるかもしれませんが、人の身体を清潔に保つことで命を守る働きさえあると、ぼくは思っています。だから、今の仕事がとても好きでやりがいがあるんです」

それまでの寡黙が嘘のように、辰彦は生き生きと語り始めた。

ああ、この人は自分の仕事に、こんなにも誇りを持っているんだわ。

胸が熱くなる。洒落た会話ができたり、おもしろい話題を巧みにしゃべる男は幾人も知っているけれど、こんな風に誇らしげに自分の仕事を語る人は初めてだと、思った。

「あ、すみません。自分勝手にまくしたててしまって……。ぼくの仕事の話なんか聞いても、ちっともおもしろくありませんよね」

辰彦が顔を赤らめ顎を引く。

「いいえ、もっと聞かせてください。聞きたいです」

薫は身を乗り出す。仄かな石鹸の香りを吸い込む。

半年後、薫の二十二歳の誕生日に、辰彦は葡萄を模したブローチを贈ってくれた。

「すてき。でもこれ、石鹸じゃないわよね」

「一応、宝飾店で買ったんだけど。洗っても泡は出ないと思う」

声を上げて笑う。辰彦といると心から笑うことができた。その夜の辰彦からのプロポーズに薫は迷うことなく頷いた。辰彦と共に生きる一日一日は石鹸の香りに包まれ、豊かで穏やかなものとなった。

二人の娘にも恵まれ、その子たちを育て上げ、薫は幸せに老いていった。辰彦は定年退職の後も、乞われて技術指導者として工場に通っていた。そんな日々が唐突に終わるなんて考えてもいなかった。

辰彦が倒れ、僅か三月足らず臥せっただけで帰らぬ人になったのは、庭の梅の木に紅色の花が満開になった朝だった。

「かおる……、かおる……」

辰彦が呼ぶ。薫はその手をしっかりと握りしめた。

「かおる……ありがとうな。おまえのおかげで……楽しかった……」

いいえ、いいえ、お礼を言うのはわたしの方ですよ。ありがとう、ありがとう辰彦さん。

そう答えたいのに言葉が出てこない。辰彦からゆっくりと力が抜けていった。石鹸が香る。

あなた、この香りだけを残して逝ってしまうのね。

娘たちのすすり泣きを聞きながら、薫は夫の手のひらに頬を押し付けた。

線香に火をつける。もう一度、手を合わせる。煙が目に染みた。

あなたが作ってきた石鹸を、女の子にあげたの。その子がちょっと苦しそうだったから。ええ、見えなくてもわかるの。あの子、今ごろ笑っていてくれるといいな。いえ、きっと笑っているわよね。

遺影に話しかける。仏壇に供えた石鹸の箱の上に少女の笑顔が重なった。石鹸は平和の形、そして幸せの印だ。辰彦の言う通り決して武器にはならない。

黒い縁取りの写真立ての中で、辰彦がうんうんと頷いた気がした。薫は目を閉じる。石鹸の香りが揺れる。優しい腕にそっと抱かれているようだった。